2005年 4月28日 15:00

メインロッジに5人はいた。

外界との連絡が取れないわけではないが、都市施設というものに触れるには少し離れた場所である。

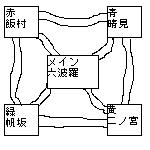

メインロッジの周りを取り囲むように4つのロッジがあった。

「今日はどうして『あいつ』は来てないんですか?」

ナルシスト丸出しの声を質問に乗せて飯村は言った。

「連絡は取らなかったよ。海外でも活躍しているんだ。仕事の都合もつかないだろうからね」

「先生、それは私たちに対する皮肉ですか?」

先生と呼ばれた六波羅に苦々しげな表情を浮かべて晴見は言った。

「はっはっは。皮肉に取られてしまったか。いや、決してそう言うわけではなかったんだがな」

「そうかしら? 私には皮肉にしか聞こえませんでしたけど? ねぇ、二ノ宮くん?」

「え!? い、いや、そんな……」

突然話を振られて二ノ宮はあたふたした。

「晴見さん、二ノ宮くんはウブなんですから。色仕掛けじみた語りかけじゃうろたえるに決まってるじゃないですか」

「うるさいわね! アンタみたいな下品な顔の男に言われたくないわよ!」

「僕も品行が下品な晴見さんに言われたくはないですね」

売り言葉に買い言葉とでもいうかのように帆坂はからかうように言葉を返した。

「何よ!」

「まぁ、まぁ。今日はケンカをするために集まってもらったワケじゃないんだから」

「先生、それは無理な話じゃないですかね? 晴見くんと帆坂くんは犬猿の仲ですから。そんな二人を同じ場に呼べばこうなることは解ってるじゃないですか」

鼻で笑うように飯村が言うと晴見はそっちに向かって今度はかみついた。

「あら、私はアンタみたいな男も嫌いなのを知ってた? 暇さえあれば鏡を見てるようなナルシストが私は大っ嫌いなのよ」

「そうですか。でも私は鏡を見れないような女性の方が可哀想だと思うんですけどね」

「いやぁ、言い得てますね飯村さん」

飯村と帆坂のバカにした態度に晴見の顔は威嚇するライオンのような表情になっていた。

「何よ! 二人して私のことをバカにして!」

「晴見くん、彼らも冗談で言ってるんだ。そんなに怒るとマジック界きっての美貌が霞んでしまうじゃないか」

「外面だけはいいからそう言われるだけでしょう」

よせばいいのに帆坂は一言付け加える。それを聞いて晴見は反論するのも馬鹿馬鹿しいとばかりに口を閉ざした。

「あ、あの。先生。それで今日僕たちが呼ばれたのって……」

ケンカ話の縫い目をすり抜けるように二ノ宮は質問をした。

「まぁ、君たちのマジック談義でも聞いてみたいなと思ったんだ。お互いがどう意識してやっているのかも知りたくてね」

「マジック界の巨匠と言われる先生が、僕たちを心配してくれてるとは思ってもみませんでしたね」

帆坂は皮肉クセが抜けないような口調で肩をすくめた。

六波羅はマジック界でも心理トリックを用いる天才として名を馳せている男だった。

現在は体調を崩したことを理由に隠居してこのロッジにこもるようにして暮らしている。

その一番弟子である男が飯村。三番弟子で女性では一番弟子の晴見、皮肉な口調が強い四番弟子の帆坂、そして気弱な五番弟子の二ノ宮がロッジに呼ばれたのである。

「談義と言ってもそれほど語ることもありませんよ。それに先生が期待しているような回答が飛び出すわけでもないでしょうからね」

「私が期待する回答とはどんなものかね?」

「それこそ『あいつ』が一番答えてくれる内容ですよ。私たちはイリュージョンマジックを選んだ先生不幸者ですからね」

「クロースアップマジックが得意な人ですからね。そういう意味では先生の期待通りの答えを出してくれるのは確かでしょうね」

飯村と帆坂は同意見ということを六波羅に伝えた。

「まぁ、あの人は先生のお誘いがあっても何度も仕事を優先させて顔を出さない人でしたから、私たちの方が談義には向いてると先生も思ったんじゃないの?」

「た、確か体調を崩されたときもあの人は顔を出さなかったんですよね……。いくら忙しくても恩知らずな人が僕の先輩だなんて思いたくないですよ……」

晴見と二ノ宮は二番弟子に対しての嫉妬を口にした。

「いない者のことを言ってもはじまらないだろう? それに私とは違うジャンルを選んだ君たちの意見も聞いてみたいんだ。だから呼んだんだよ」

「本当ですか? 今までそんなことがなかったじゃないですか」

「何を言ってるんだ……。自分の弟子の行く末が気にならない者などいるわけがないだろう……」

帆坂の疑わしい表情に対し、少し寂しげな表情で六波羅は答えた。

「帆坂、あんた言葉が過ぎるのよ! それだから実力があってもどこからも呼ばれないんじゃない……」

「晴見さんの言う通りですよ」

実力では弟子の中でも1,2を争うほどだったのに仕事が回ってこない帆坂に、この的を得た言葉はかなりの重さがあった。

二番弟子にも引けを取らない実力も、仕事の来ない日々で腕を磨かなくなった帆坂の実力は目に見えて落ちていたのである。

「晴見さんは実力もないのに仕事が来るからいいですね。裏で一体何をやっている事やら……」

「人が心配して進言してるのに食ってかかってくるなんて、どういうことよ!?」

「あなたは腕を磨かずに、お金を掛けて体ばっかり磨いてるんじゃないかって言ってるんですよ!」

「よさないか! 私は罵りあいを聞きたいわけではないと言っただろう!?」

六波羅は珍しく声を張り上げて弟子達を一喝した。しかし、声を張り上げたことで六波羅は胸を少し押さえて俯いた。

「先生! だ、大丈夫ですか!?」

二ノ宮がイスから立ち上がり六波羅の元へ駆け寄った。

「先生は無理をしちゃいけない身体なんですよ!? 晴見さんも、帆坂さんも、先生に対して気遣いがなさすぎますよ!」

「……だ、大丈夫だ、二ノ宮くん。少しすれば落ち着く……」

その光景を見て罵りあっていた二人は口を閉ざした。

「そ、そうだ。君たちにいい紅茶が手に入ったんでそれを飲んでもらおうと思っていたんだ。キッチンにあるから、それを入れてきてくれないか?」

「キッチンですね? 淹れてきましょう。二ノ宮くんは先生についていてくれ。ほら、二人とも黙ってないで手伝ってくれよ?」

一言残して飯村が立ち上がると、それに習って口をつぐんだ二人もついていった。

「先生。本当に大丈夫ですか?」

「あぁ。二ノ宮くん。君は少し優しすぎるな」

「え?」

六波羅の思ってもみない言葉に二ノ宮は少し驚いた。

「君は仕事を蹴ってでも私の体調を気にして走ってくることがある……。プロならば仕事を優先するべきだ」

「……し、しかし」

「君を責めているわけではないんだ。ただ、君は今が一番大事なときだろう? 腕を磨く間を惜しんでいてはいけない。今が一番大事なんだから……」

一言漏らすと薄く微笑んで見せた。その表情に二ノ宮は言葉を返せなくなっていた。

2

2005年 4月28日 15:45

湯気を立てたカップがテーブルに並ぶと皆は席に戻った。

「なかなか手に入らない代物だそうだ。是非みんなに飲んでもらいたいと思ってね」

「しかし先生には申し訳ないですね。私たちはストレートで飲むような味の解らない者達ばかりですから」

そう言いながら飯村はシュガーポットから角砂糖を1つ取り出してカップの中に入れた。

「砂糖を入れないのは先生と『あの人』くらいのものですからね」

頷くように言いながら帆坂も砂糖を2つカップに入れる。

「私はいつも思うの。砂糖を入れるのは女性の特権だって。コーヒーでも砂糖を入れる男性に魅力を感じないわ。だって子供っぽく見えるじゃない?」

砂糖を1つだけつまんでカップに運びながら晴見は言った。

「や、やっぱり子供に見えるものなんですか?」

躊躇するかのように二ノ宮はカップに砂糖を3つも入れた。

「それはそうよ。おでんでゆで卵を食べるのだって子供っぽく見えるくらいよ」

「おでんとは君に相応しくないような庶民的な食べ物を例に挙げるんだね」

俯いて笑いながら飯村が言う。

「あら。私だっておでんくらい食べるわよ? 大根が私は大好きなのよ」

先ほどとはうって変わったような和やかな空気に六波羅は嬉しそうな表情を浮かべていた。

「そういえばいつも気になっていたんですが、最近では先生はこちらの別荘に暮らしているじゃないですか? 前なら春と秋だけここに来ていたはずなのにどうして?」

「ん? いや、ここの方が落ち着くのでね……。それに私の大事な別荘を空けっぱなしにするのも申し訳なく思ってね」

普段見せることのないような不思議な笑みを浮かべて六波羅はカップに口をつけた。

「それにしてもここに来るのは久しぶりな気がしますよ」

「それはあれじゃない? いつも春や秋しかここには来ないから、期間が空いてしまってそう思うだけなんじゃないかしら?」

飯村の郷愁心を論理的に淡々と晴見は分析してみせた。

「そうですね、ここの雪景色を見た覚えや蝉の暑苦しい声を聞いた覚えがそう言えばないですからね」

「そうだったな。君たちをいつもここに呼ぶのはそういった季節になっていたな」

帆坂が言うと六波羅もその事について語りだした。

「ここは私の思いがいっぱい詰まっている場所だよ。その場所に君たちが来てくれることが私は何より嬉しいんだ」

「……そんな場で、先ほどは失礼をしてしまって申し訳ありませんでした」

晴見が頭を下げるとそれにつられるように帆坂も頭を下げた。

「いや、私も先ほどは大きな声を上げすぎた。こちらこそ申し訳ない限りだ」

「先生が頭を下げることなんてありませよ。彼らもこうして反省の色を出しているわけですし。こういった雰囲気も無しにして明るくいこうじゃないですか」

自慢の笑顔を出しながら飯村が言うと皆の表情も自然とほころんだ。

マジック界の貴公子と謳われる飯村は日本ではなかなかの評判を持つイリュージョンマジシャンである。

ファンも女性が多く、海外のイリュージョンを持ち込んで披露するだけであれ、彼の笑顔には人を惹きつける何かがあるのだ。

それからしばらく談笑が続くと六波羅は少し申し訳なさそうに口を開いた。

「少しやらなければならないことがあるんで私は書斎に籠もることにするよ。君たちはここでもう少し話でもしていてくれ」

「えぇ。でも私も少し自分のロッジに戻りますよ。少し眠くなってきてしまいましたから……」

飯村が言うと右にならえと他の者達も同じように言った。

「そうか。じゃあいつものように鍵を渡しておこう」

そう言うと六波羅は懐から4つの鍵を取り出した。

銀色の鍵であるが、それぞれひねりの部分には、ひし形のガラスがはめ込まれている。4つの鍵のガラス部分は『赤・青・黄・緑』とそれぞれ色が違った。

「じゃあ私はいつもの『赤のロッジ』にさせてもらうよ」

そう言うと飯村は赤いガラスのはめ込まれた鍵を握って立ち上がった。

「わたしもいつも通り『青のロッジ』の鍵をもらっていくわね」

晴見はテーブルに並んだ中から青の鍵を握って立ち上がる。

「僕もいつもの『緑のロッジ』にするか」

「じ、じゃあ私は残った『黄のロッジ』で」

帆坂は緑の鍵を。二ノ宮は黄の鍵をそれぞれ手に取ると同じように立ち上がった。

「みんなすまないな。食事はキッチンにある物で好きにやってもらっていい。では私は書斎に行かせてもらうよ」

そう言うと六波羅も立ち上がり書斎の方へと歩いていった。

「じゃあ、私たちも行くとするか」

飯村の言葉で皆はそれぞれのロッジへと足元の荷物を持って向かうことにした。